この記事の監修ドクター

この記事の監修ドクター

自然療法医 ヴェロニカ・スコッツ先生

ブラジルのリオグランデドスル・カトリック大学認定の自然療法専門医。アメリカ、カナダ、ブラジルの3カ国で認定された国際免許を取得しており、専門医として自然由来のサプリメントに関する知識と精密な現代科学のデータを組み合わせて診断や治療を行っています。自身のフィットネスインストラクターとしての16年間の経験を活かし、多くの患者が抱える肉体的な問題だけでなく、精神的な問題も含めて、自然由来のサプリメントを用いた新しい“先見的な予防医学”にも注力しています。

肝臓機能低下の症状と原因

肝臓は沈黙の臓器とよくいわれます。こう呼ばれる理由は、肝臓の病気の初期症状では痛みなどの自覚症状が少なく、症状を感じはじめたときにはすでにかなり進行しているためです。

肝臓は沈黙の臓器とよくいわれます。こう呼ばれる理由は、肝臓の病気の初期症状では痛みなどの自覚症状が少なく、症状を感じはじめたときにはすでにかなり進行しているためです。

そのため普段から気をつけていないと、気づいたときにはかなり危険な状態になっていることも少なくありません。

ですから、まずはどういう食べ物や習慣が肝臓を悪くするのかを知り、さらに肝臓の機能を上げるハーブや食品を積極的に摂るようにしましょう。

肝臓がかなり悪くなると以下の様な症状や痛みが出ます

全身倦怠感、食欲低下、嘔気、黄疸、皮膚のかゆみ、からだのむくみ、腹水など。

肝臓の機能が落ちた時に痛みが出る場所は、右肩と右の背部です。 肝臓が腫れている状態で右を下にして寝ると肝臓が圧迫されて不快感で寝られません。 肝臓が腫れると朝起きて背中に痛みを感じることもあります。

肝臓機能を低下させる原因

アルコールが原因によるもの

肝臓の病気の多くは、アルコールの過剰摂取が原因になっています。飲み過ぎにより起こる病気として多いのが、脂肪肝やアルコール性肝炎です。改善策としてはアルコールの摂取を控えるのが一番ですが、なかなかできない人は以下の成分をお酒を飲む前に摂るようにしましょう。

その成分とは、Nアセチルシステインという成分です。

アルコールを飲むと肝臓はまずアルコールを分解します。その時、アセトアルデヒドという毒素が発生します。肝臓は再び、アセトアルデヒドを分解します。この様に肝臓はアルコールを完全に分解するまで2つの分解作業を行います。ちなみに朝までにこの分解作業が完了せず、体内にアセトアルデヒドが残っていると「二日酔い」という症状になります。

Nアセチルシステインは肝臓に代わってアセトアルデヒドを直接分解してくれる成分です。

したがって肝臓はアルコールを分解するだけで済み、肝臓の負担が半分になります。また二日酔いになる事はありません。

そこで、ドクターズチョイスでは「N-アセチルシステイン プラス」という商品を開発しました。

Nアセチルシステインの効果をさらにアップさせる為にビタミンCなどを配合した二日酔い防止サプリです。

アルコール以外の原因によるもの

普段からアルコールを摂取していない人が肝臓に異常をきたした場合、いろいろな病気の可能性があるため少し厄介です。

大きく分けると、ウイルス性のものと生活習慣によるものがあります。

ウイルス性のもの

ウイルス性の肝臓病といわれてもピンとこないかもしれませんが、B型肝炎ウイルス(HBV)は有名で、血液感染、母子感染、性交渉により感染します。感染しても自覚症状のないまま治癒する人もおり、治癒後は免疫を獲得するため再び感染することはなくなります。

一方、持続的にB型肝炎ウイルスが肝臓に住み着いて、慢性肝炎を発症する人もいます。肝炎が進行すると、肝硬変になり、さらに進行すると肝臓がんや肝性脳症などの深刻な病気へと繋がります。

また、C型肝炎ウイルスもB型と並んで毎年感染者が多くいる病気で、B型よりも慢性肝炎や肝硬変などに進行しやすい病気になります。

現在ではこれらの肝炎は、ワクチンを予防接種することで防ぐことができます。ですが、定期接種となったのは2016年とごく最近ですので、対象となっていない人は自ら病院を受診して接種する必要があります。

生活習慣によるもの

生活習慣の乱れはさまざまな病気を引き起こします。肝臓の病気も例外ではなく、運動不足や食生活の乱れなどから肥満になりやすくなります。

肥満の人は脂肪肝になっていることが多く、それらの人はアルコールの摂取よりも食べ過ぎの人がよく見られます。

これを非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)といいますが、NAFLDは比較的症状が軽い単純性脂肪肝(NAFL)と、症状が重い非アルコール性脂肪肝炎(NASH)に分かれます。NASHは治療をせずにいると、肝硬変や肝臓がんになる可能性があります。

NAFLは症状が軽いといいましたが、だからといって安全というわけではなく、NASHになることもあるため注意しなくてはいけません。

いずれにしても定期的な検査と早期の生活習慣の改善が必要となります。

肝臓の検査数値の見方

肝臓の病気が気になって検査をする場合、普通は血液検査が行われます。検査結果にはさまざまな記載がされており、これを見ることで肝臓の状態がわかり、どんな病気を発症しているかある程度知ることもできます。

ですが、知識のない人にとっては何を表しているのかわかりにくいことが多いため、主要なものをここでチェックしておきましょう。

基準値は厚生労働省の「標準的な健診・保健指導プログラム【平成30年度版】」の数値になります。

【ALT(GTP)】

ALT(またはGTP)の基準値は30U/L以下です。ただし、病院によって5〜40U/Lなど基準値に違いがあるため、30U/Lに近い数値が出ている場合は注意したほうが良いでしょう。

それ以上になると肝細胞に何らかの異常があると考えられます。ALTは通常は血液中にはあまり存在しませんが、肝細胞が破壊されることにより、血液中に混ざるようになるからです。関連して起こる病気としては、アルコール性肝障害、非アルコール性脂肪肝炎(NASH)、ウイルス肝炎、肝硬変などがあります。

【AST(GOT)】

AST(GOT)もALTと同じくトランスアミナーゼという酵素ですが、違いはALTがおもに肝臓に多く存在するのに対し、ASTは肝臓以外にも骨格筋、心筋、赤血球などにも存在するところです。ALTやASTの数値が高い場合は肝臓に障害がある可能性があり、起こる病気はALTの場合とほとんど同じです。

基準値はALTと同じく30U/L以下ですが、ALTと同じように病院によっても違いがありますので、30U/Lに近い数値が出ている場合は注意しましょう。また、ASTの値だけが高い場合は筋疾患、心筋梗塞、溶血性貧血などのほかの病気を疑う必要があります。

【γ(ガンマ)-GTP】

γ-GTPは「γグルタミルトランスペプチダーゼ」という酵素で、おもに肝臓の解毒をする作用を持っています。胆管や肝臓に障害が出て細胞が壊れると、血液にγ-GTPが混ざりますのでこの数値が高くなります。

基準値は50U/L以下で、100U/Lを超えた場合には脂肪肝になっている可能性があります。200U/Lを超えた場合は、アルコール性肝障害だけでなく胆道がんや胆道のつまりがある可能性がありますので、注意が必要です。

肝臓に悪い食べ物

アルコール

アルコール

アルコールの摂りすぎが身体に悪いことはよく知られており、アルコール性肝炎などで死亡することもあります。肝硬変になってしまうと完治することは難しくなりますので、注意が必要です。日本酒を7合ほど毎日10年飲み続けた場合、約20%の人が肝硬変になるとされています。15年以上飲み続けた場合は約50%にも達します。

脂質、糖質

脂質、糖質

脂質や糖質などの、肥満になる原因になる栄養素を摂りすぎると脂肪肝になるリスクが上がり、肝臓に負担をかけることになります。具体的には、ウインナー、ベーコン、ちくわ、魚肉ソーセージなどの加工食品は、脂質に加えて塩分も多く含まれているものが多いため、摂りすぎには気をつけなければいけません。

肝臓に良い食べ物

肝臓に良い食べ物と肝臓の機能をアップさせる食べ物が有ります。

牛乳・大豆などの良質なたんぱく質、海藻類、魚介類などさまざまなものがあります。基本的にはどれか1つに偏るのではなく、主食・主菜・副菜をちゃんと考えてバランスの良い栄養を摂っていくことが大切です。

牛乳、大豆

牛乳、大豆

牛乳や大豆に含まれる良質なたんぱく質には、ダメージを受けた肝臓を修復し再生させる効果がありますので、積極的に摂取していくと良いでしょう。他には、魚からも良質なたんぱく質を摂取することができます。

カキ、タコ、イカ

カキ、タコ、イカ

カキ、タコ、イカといった食品はタウリンが豊富に含まれており肝臓を活発にし、回復促進効果があります。また、肝臓に溜まった中性脂肪を排出する働きもあります。

わかめ

わかめ

わかめは生活習慣病の予防効果があり、脂肪肝の進行を抑えることが近年わかってきました。アルコールをよく飲む人も食べ過ぎの人も、食事にわかめを加える様にしましょう。

野菜

野菜

ビタミンやミネラルは、解毒、栄養の貯蔵、胆汁の分泌など肝臓が役割を果たすためになくてはならないものです。肝臓がダメージを受けていると貯蔵の機能も低下し、ビタミンの貯えも少なくなるため、野菜などのビタミンやミネラルが豊富な食品を積極的に摂取していくと良いでしょう。

肝臓の機能をアップさせる成分や食べ物

| (1) ミルクシスル | |

|

肝臓の細胞再生を助けます。 |

| (2) N-アセチルシステイン | |

|

二日酔いの原因「アセトアルデヒド」をあなたの肝臓に代わり分解します。アルコールを飲んだ際にかかる、肝臓への負担を軽減します。 |

| (3) セレン | |

|

肝臓に代わって有害物質を体外に排出させます。 |

| (4) コリン | |

|

肝臓の損傷を予防し、脂肪肝を防ぎます。 |

| (5) ターメリック (ウコン) | |

|

肝臓の解毒作用を高めます。 |

| (6) アーティチョーク葉エキストラクト | |

|

肝臓の脂肪とコレステロール濃度を低下させ、老廃物を排泄します。 |

| (7) ゴボウ根エキストラクト | |

|

肝臓の解毒作用と血液浄化作用をサポートします。 |

| (8) タンポポ根エキストラクト | |

|

胆汁の生成を促し、肝臓に代わって毒素を排出します。 |

| (9) アルファリポ酸 | |

|

肝臓の損傷に伴う肝線維化を減少させます。 |

| (10) イエロードック根 | |

|

肝臓と胆のうを活性化し、肝臓のうっ血、黄疸を癒し、脂肪の消化を助けます。また、胆汁の分泌を促進し、肝臓の解毒作用をサポートします。 |

| (11) 梅干し | |

|

梅干しに含まれるピルビン酸という成分は、肝臓の機能を強化する働きがあるといわれています。 |

| (12) シジミ | |

|

シジミに含まれるタウリンは肝細胞の膜を丈夫にします。ただしシジミに多く含まれる鉄分が肝臓を悪くするという説もありますので注意しましょう。 |

肝臓機能アップ成分を配合したサプリメント

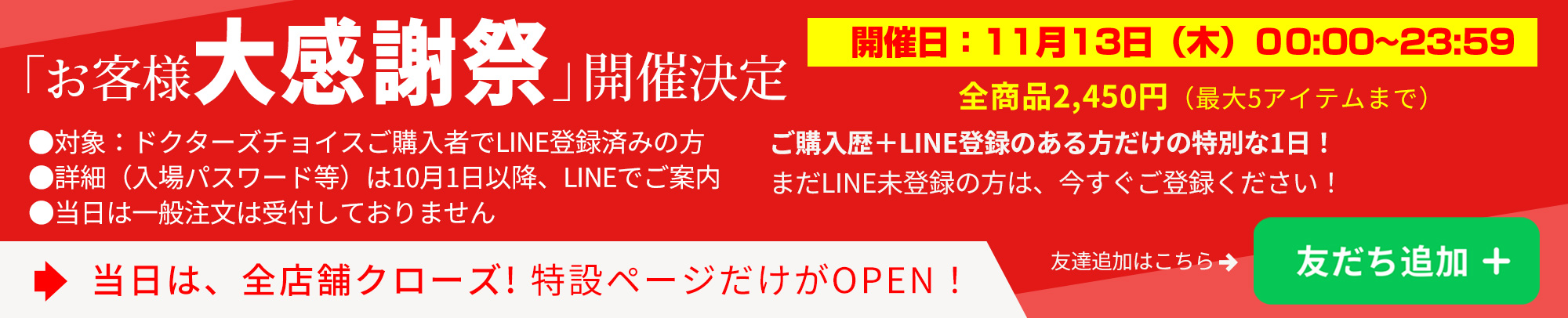

積極的に肝臓の機能を回復させ、肝臓の数値を下げたい方の為に、ドクターズチョイス「レバーサポートEX」を開発しました。

肝臓に良いと言われる12種類の成分を配合。

普段の食生活では摂りにくいハーブや成分を配合したものです。

肝臓の役割とは?

肝臓は人の臓器の中でも、もっとも大きい臓器で重さも1〜1.5kgほどあり体重の50分の1ほどを占めています。一般的にはアルコールを分解する臓器として知られていますが、それも含め主に3つの役割があります。

- 解毒作用

アルコールや老廃物、薬などの身体に害となる物質を分解する役割があります。肝臓から放出されたエネルギー源は、エネルギーとして利用されたあと、老廃物として静脈から肝臓へと戻ってきますが、一部の老廃物は再び肝臓で利用されます。このように肝臓はエネルギーを無駄なく利用する重要な役割も果たしているのです。 - 加工・貯蔵

人が食べた物はまず胃や腸を通り、吸収されやすい形になったあと、肝臓へと送られます。さらにグリコーゲンなどの体内で利用できるような形に変換し、必要に応じてエネルギーとして血液中に放出されます。貯蔵しておく役割があります。 - 胆汁の分泌・合成

肝臓の3つ目の働きは胆汁を分泌する作用で、これにより食べ物を消化するのを助けます。胆汁は主にたんぱく質を分解したり、脂肪を乳化する働きがあります。また、コレステロールを体外へ排出するのを助けます。

1日につくられる胆汁の量は700〜1,000ccといわれています。肝臓に障害があり胆汁の流れに問題が出てくると、血液中に「ビリルビン」と呼ばれる色素が増え、黄疸により皮膚や白目が黄色くなる症状があらわれます。

犬や猫も肝臓の病気になる?

肝臓の病気はなにも人間だけに起こるものではなく、犬や猫も発症する可能性があります。発症すると身体のあらゆる部分に障害があらわれ、病状が進行すると毒素が脳にまで到達し、肝性脳症になることもあります。

肝臓の病気はなにも人間だけに起こるものではなく、犬や猫も発症する可能性があります。発症すると身体のあらゆる部分に障害があらわれ、病状が進行すると毒素が脳にまで到達し、肝性脳症になることもあります。

犬や猫の肝臓は人間と比べてどうなっているのかというと、その機能や仕組みなどはほぼ同じで解毒、胆汁分泌、代謝などの機能を持っています。

病気にかかる原因は人間よりも多く、特に放し飼いなどで屋外へ自由に出入りしている場合は、ウイルスや寄生虫などに感染されるケースが多くなっています。

そのほかは薬物や毒物によるもの、遺伝によるもの、がんが原因となるもの、自己免疫性や代謝性など原因不明のものなどさまざまです。

犬や猫の肝臓の病気が疑われるときの症状としては、以下のようなものがあります。

- 元気がない

- 食欲がない

- 最近やせてきた

- 水をよく飲み、排尿が多い

- 嘔吐する

- 歯茎や白目が黄色くなる(黄疸)

このような症状があらわれたら、すぐに病院に連れて行きましょう。治療は食事が重要になってきます。人のときと同じように、良質なたんぱく質を与えることで肝細胞の再生を促すことができます。

ですが、重度の肝臓病の場合はたんぱく質を摂りすぎると、高アンモニア血症のリスクが出てきます。そのため、たんぱく質の量を厳密に管理してあげることが重要です。

自己判断で与えず、行きつけの動物病院を受診して担当医の指示を仰ぎましょう。